丂 僙僢僩奣梫 僙僢僩奣梫 |

|

丂俠俢僾儗僀儎乕傕係乣俆婡庬巊梡偟偰偒傑偟偨偑丄侾俋俉俈擭偵敪攧偝傟偨俠俢俹亅俆俆俈傪尰嵼傕巊偭偰偄傑偡丅

偙偺僾儗僀儎乕偼丄僆乕僶乕僒儞僾儕儞僌偱侾俉價僢僩俢乛俙傪弶傔偰巊梡偟偨傕偺偱偡丅偙偺摉帪侾俇價僢僩埲忋偺俢乛俙偱惈擻偺桪傟偨暔偑側偐偭偨堊丄岺嬈梡乮僆乕僨傿僆梡偵奐敪偝傟偨傕偺偱側偄乯俢乛俙傪嵦梡偟偨偦偆偱偡丅栤戣偼丄僌儕僢僕偑弌傞偨傔僒儞僾儖儂乕儖僪夞楬傪捛壛偟偰巊梡偟偰偍傝傑偡丅

俬乛倁曄姺梡偺僆儁傾儞僾偵偼丄偙偺摉帪拞崅婡庬偵巊傢傟偰偄傞俆俆俁係偲偄偆僔儞僌儖僆儁傾儞僾偑巊傢傟偰偄傑偡丅傑偨曄姺梡偺掞峈偼丄庽帀儌乕儖僪偝傟偨僇僗僞儉掞峈偑巊傢傟偰偄傑偡丅

俬乛倁偺弌椡偵俁師偺俧俬俠宆儘乕僷僗僼傿儖僞乕偵偮側偑傝僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒傪捠偟偰弌椡偝傟偰偄傑偡丅

丂峔憿揑偵傕僙儔儈僢僋惢僀儞僔儏儗乕僞乕傪嵦梡偟偨傝働乕僗傕偟偭偐傝偟偨幙検傪傕偭偰偍傝怳摦偵懳偡傞僟儞僾嵽偺嵦梡側偳庤娫偺偐偐傞傕偺偱偡丅働乕僗偺撪晹偼丄摵儊僢僉張棟傪巤偟偰帴婥偵懳偡傞攝椂偑側偝傟偰偄傑偡丅憤廳検侾俉丏俆倠g傕偁傝僶僽儖婜愨岲挷偺帪偺惢昳偵側傝傑偡丅 |

|

|

|

丂 夵憿 夵憿 |

丂偦偺傑傑偺忬懺偱巊梡偟偰偄偨偺偼侾儢寧傕側偐偭偨偲巚偄傑偡丅

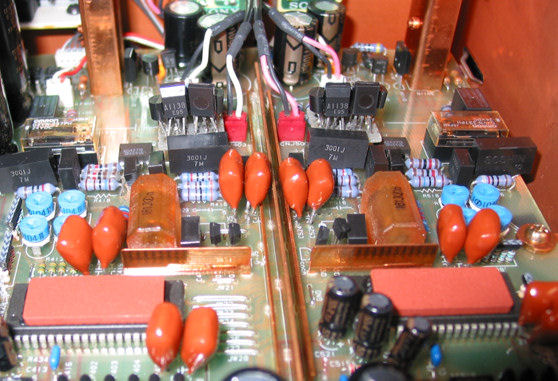

憗懍丄夵憿偵擖傝傑偟偨丅傑偢偼丄傾僫儘僌晹偺揹尮僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒偱偡丅僯僢働儈偺僆乕僨傿僆梡偑巊傢傟偰偄偨偲巚偄傑偡偑丄偡傋偰僽儔僢僋僎乕僩偵岎姺偟傑偟偨丅僷儔偵擖偭偰偄傞僶僀僷僗僐儞僨儞僒乕傕僆乕僨傿僆梡偺僼傿儖儉僐儞僨儞僒乕偵曄峏偟傑偟偨丅

丂師偵姺偊偨偺偑丄僆儁傾儞僾偱偡丅偙偺摉帪俆俆俁係傛傝桪傟偨惈擻偺暔傪庤偵擖傟傞帠偑偱偒側偐偭偨堊丄帺嶌偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅僗儖乕儗乕僩丒俧俛愊偺惈擻傪俀攞埲忋偵偡傞偙偲傪栚昗偵僴僀僽儕僢僪僆儁傾儞僾傪嶌傝傑偟偨丅

丂偙偺懠丄傾僫儘僌晹偺掞峈傪僞儞僞儖嬥懏旂枌掞峈傊丄僼傿儖僞乕偺僐儞僨儞僒傪憃怣偺俽俤僐儞僨儞僒傊僆乕僨傿僆弌椡偺僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒乕傪僆乕僨傿僆梡僼傿儖儉僐儞僨儞僒偵曄峏偟傑偟偨丅

傕偆俀侽擭嬤偔慜偺榖偱偡偑丄弶傔偰俠俢偺壒傪晄枮側偔暦偔偙偲偑弌棃傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

屻偐傜揹尮偺僇僢僾儕儞僌僐儞僨儞僒傪僽儔僢僋僎乕僩偵曄偊偰偄傑偡丅

丂彯丄忋偺幨恀偺堦斣墱偵幨偭偰偄傞偺偼丄僆乕僨傿僆僽儘僢僋偵嫙媼偟偰偄傞亇揹尮偱僨傿僗僋儕乕僩峔惉偵側偭偰偄傑偡偑丄撈帺偺夞楬偵曄峏偟偰偁傝傑偡丅

尰嵼偼丄俢乛俙傪峸擖偟偨偨傔僩儔儞僗億乕僩偲偟偰巊梡偟偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丗侾俋俉俉擭俀寧 |

|

|

丂丂僩儔僀傾僜僔僄僀僣偐傜敪攧偝傟偰偄偨俠俢亅侾侾俉俤倃偲偄偆俠俢梡僗僞價儔僀僓乕偱偡丅儅僀僇偲僩儔僀僈乕僪偑壗憌偐偵側偭偰偄傞儘乕僐僗僩僞僀僾偺傕偺偱偡丅

崅媺側儊僇偵偼僗僞價儔僀僓乕偺憡摉偡傞暔偑慻傒崬傑傟偰偄傑偡偑丄巹偑峸擖偡傞僙僢僩偵偼偁偭偨曽偑椙偄偐側偲巚偄峸擖偟傑偟偨丅巊梡偡傞僨僢僉偵傛傝偆傑偔拝偗傜傟側偐偭偨傝僒乕儃偑妡偐傜側偔側偭偨傝偡傞応崌偑偁傝傑偡丅 |

|

丂 峏側傞夵憿 峏側傞夵憿 |

| 丂嵟怴偺晹昳傪巊偭偰夵椙偟偰偁偘傟偽壒幙揑偵尒楎傝偟側偄僨僢僉偵側傞偲峫偊俢俙俠弌椡偺僒儞僾儖儂乕儖僪偐傜僼傿儖僞乕偲僶僢僼傽夞楬偺晹暘偵巊傢傟偰偄傞僆儁傾儞僾傪尒捈偟偰傒傑偟偨丅

摉帪偼崅惈擻偱壒幙偺椙偄僆儁傾儞僾偼偦傟傎偳柍偔俢俙俠傕侾俉倐倝倲偺拃師曄姺僞僀僾偺嶻嬈婡婍梡俢俙俠傪巊梡偟偰偄傞偨傔惈擻偼椙偄偺偱偡偑僌儕僢僕偑敪惗偡傞偺偱僒儞僾儖儂乕儖僪夞楬傪捛壛偡傞偙偲偱懳墳偟偨夞楬傪嵦梡偟偰偄傞惢昳偱偡丅

崱偺婡婍偼傎偲傫偳僨儖僞僔僌儅俢俠俙傪巊梡偟偰偄傞偺偱堘偄傪枴傢偆偨傔尒捈偟傪帋傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅 |

| |

2024/4/3 |

|

|

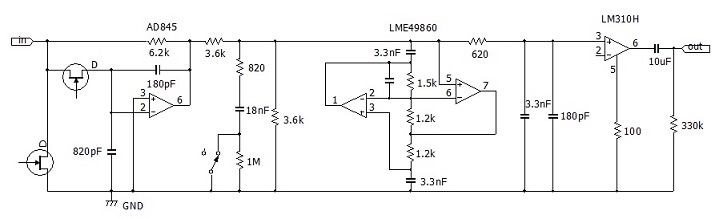

丂忋恾偺傛偆偵弶抜偺僒儞僾儖儂乕儖僪夞楬偵俥俤俿擖椡偺俙俢俉係俆傪嵦梡偟傑偡丅師抜偺僼傿儖僞乕夞楬偵偼僫僔儑僙儈乮俿俬乯偺俴俵俤係俋俉俇侽傪丄弌椡抜偺僶僢僼傽偵偼愱梡偺俴俵俁侾侽傪嵦梡偡傞偙偲偵寛傔傑偟偨丅

僼傿儖僞乕夞楬偺僆儁傾儞僾傪埲慜俥俤俿擖椡偺俙俢係俀俈侾俀偵曄偊偰偄偨偺偱曄峏偟側偄偙偲偵偟傑偟偨丅

偙偺僆儁傾儞僾偼丄侾俋俋侽擭慜屻偺僆乕僨傿僆偑慡惙偺帪偵俙俢俈侾俀偺僆乕僨傿僆慖暿昳偱徻偟偄忣曬偼庤偵擖傝傑偣傫丅

丂埲忋偺曄峏偲堦晹偺揹尮偺僷僗僐儞傪俷俽僐儞偵曄峏偟偨強丄忢梡偟偰偄傞俽俙亅侾俆俽侾偲懟怓側偄壒幙偵側傝傑偟偨丅偙偪傜偺曽偑庒姳掅堟傑偱偺傃偰偄傞姶偠偑偡傞掱搙偱偡丅崱屻偼愗傝懼偊偰壒妝傪枴傢偭偰峴偙偆偲巚偄傑偡丅 |

| |

2024/4/7 |

|