丂俼俥亅俀俀侽侽 丂俼俥亅俀俀侽侽 |

|

|

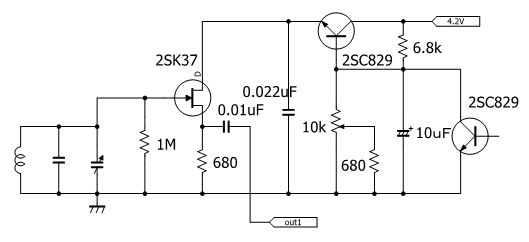

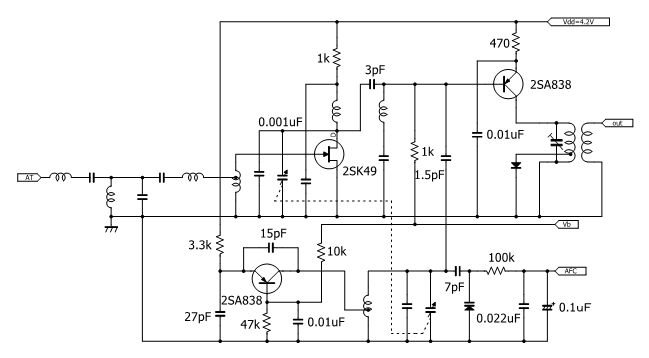

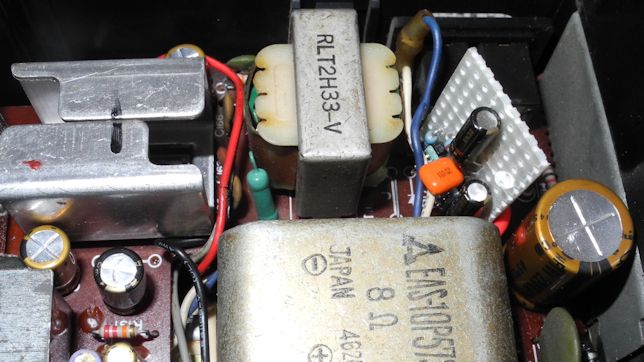

丂桭恖傛傝崱屻偺儊儞僥僫儞僗傪埶棅偝傟侾戜偄偨偩偄偨偺偱撪晹夞楬傪攃埇偟儊儞僥僫儞僗晹昳偺擖庤傪峴偆帠偵偟偨丅 傑偢偼丄壓恾偺僷儚乕傾儞僾晹暘偐傜専摙偟偰偄偔丅

侾俋俈俇擭偵敪攧偝傟俁俉擭傎偳偨偭偰偄傞偺偱揹夝僐儞僨儞僒乕偺岎姺偐傜巒傔傑偡丅奀奜惢偺僒乕價僗儅僯儏傾儖偺夞楬恾傪嶲峫偵傢偐傞斖埻偱儈僗傪廋惓偟偰偄傑偡丅

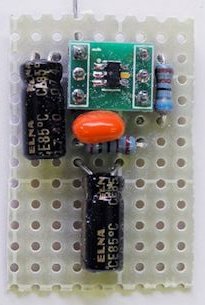

丂惗嶻寧偱夞楬傗晹昳偑堎側傞傒偨偄偱偡偑丄壓偺幨恀偺傛偆偵弶婜宆偺傛偆偱偡丅 |

|

|

|

丂俙俵儔僕僆偺僼儘儞僩僄儞僪偲側傞俼俥傾儞僾晹偺夞楬偑嵍忋偵側傝傑偡丅

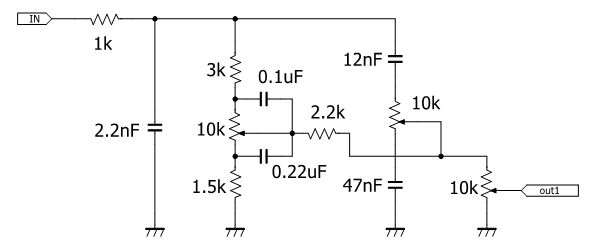

俀俽俲俁俈偵傛傞僜乕僗僼僅儘儚偲側偭偰偍傝僪儗僀儞揹埑傪儃儕儏乕儉偱壜曄偝偣傞偙偲偵傛傝姶搙傪僐儞僩儘乕儖偟偰偄傑偡丅

丂抲偒姺偊岓曗偲偟偰俬倓倱倱偺彫偝偄俀俽俲侾俇侾偺俷儔儞僋偐俀俽俲侾俋俁偑揔摉偲敾抐偟傑偟偨丅

惂屼梡僩儔儞僕僗僞偼丄儘乕僲僀僘僩儔儞僕僗僞偺俀俽俠侾俉係俆傪巊梡偟傑偡丅 |

| 2015/3/20 UP |

|

|

|

|

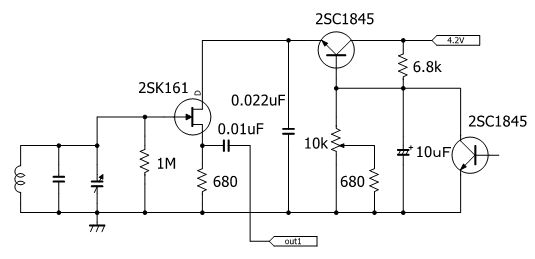

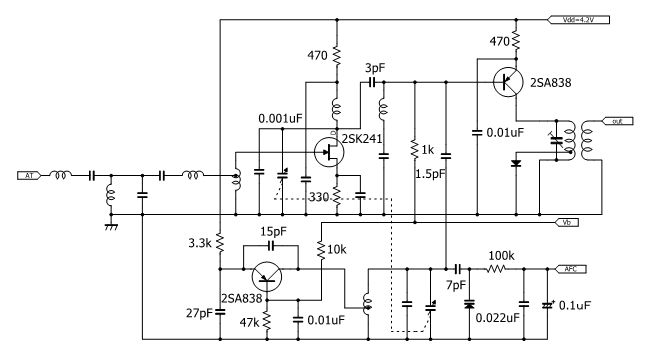

丂忋偺夞楬偑丄俥俵儔僕僆偺僼儘儞僩僄儞僪偵側傝傑偡丅俼俥傾儞僾偼丄俀俽俲係俋偲偄偆俰俥俤俿傪巊梡偟偰偄傑偡丅僜乕僗愙抧夞楬側偺偱儈儔乕岠壥偺婲偙傜側偄俀俽俲俀係侾偺嵦梡傪専摙偟傑偡丅偨偩俬倓倱倱偑俁倣俙埲忋偲側傝傑偡偺偱僜乕僗掞峈傪擖傟偰侾丏俇倣俙偖傜偄偵側傞傛偆偵挷惍偟偰偁偘傑偡丅

俥俤俿偺抲偒姺偊偩偗傪峫偊偨応崌偼丄摨偠俶俤俠偺俀俽俲侾俋俁乮俰俥俤俿偺僇僗働乕僪愙懕僞僀僾乯傪慖傃傑偡丅俶俥偼摨摍偱僎僀儞偑悢僨僔儀儖傾僢僾偟傑偡丅 |

| 2015/3/16 UP |

|

|

|

|

|

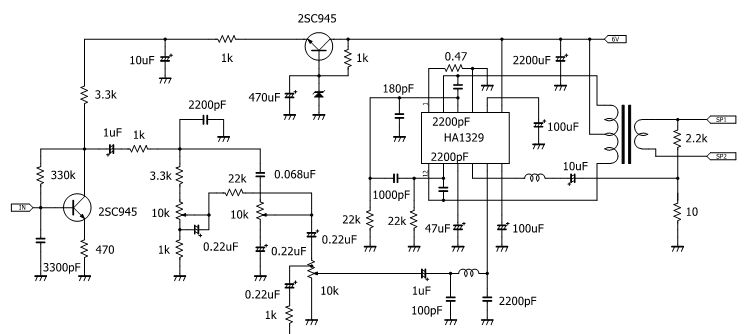

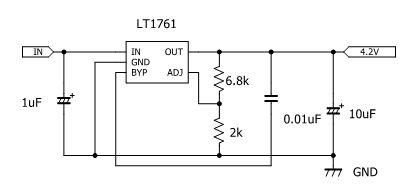

丂忋偺夞楬偱婥偵側傞偺偑儗僊儏儗乕僞偱偡丅俇V偺揹抮偐僩儔儞僗傪惍棳偟偨揹埑傪僣僃僫乕乮係丏俋V乯偲僩儔儞僕僗僞偱係丏俀V偺弌椡傪弌偡夞楬偱偡丅揹埑梋桾偑側偝偡偓傞偨傔僷儚乕傾儞僾偱壒傪弌偟偨偲偒偵塭嬁偑偁傝偦偆偱偡丅偦偙偱俴俢俷僞僀僾偺俴俿侾俈俇侾傪巊梡偟偰奜晹掞峈偱係丏俀倁偵挷惍偟傑偡丅栺侾丏俆倁偺揹埑梋桾偑偱偒傑偡丅晹昳揰悢偑憹偊傞偨傔塃忋偺傛偆偵彫婎斅傪嶌傝傑偟偨丅

偙偺俬俠偼婎弨揹尮偺僲僀僘懳嶔傪巤偟偨夞楬峔惉傪庢偭偰偄傑偡丅偦偺偨傔揹尮僲僀僘偱庴怣姶搙偑塭嬁傪庴偗傞偙偲偑傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅 |

| 2015/4/24 UP |

|

丂僷儚乕傾儞僾廃曈偺揹夝僐儞僨儞僒傪曄峏偟儗僊儏儗乕僞晹暘傪嵹偣懼偊偰帋挳偟偨寢壥偼丄擺摼偱偒傞傕偺偱偟偨丅乮係侽擭傎偳慜偺惢昳偱偡偐傜乯

儗僊儏儗乕僞偼丄僩儔儞僕僗僞偲僣僃僫乕僟僀僆乕僪丆係俈侽兪俥偺僐儞僨儞僒丆侾k偺掞峈傪庢傝彍偒儌僕儏乕儖偵偟偨傕偺傪庢傝晅偗傑偟偨丅

摉柺偼丄儊僀儞婎斅傪奜偝偢偵姺偊傜傟傞晹暘傪曄峏偡傞梊掕偱偡丅乮僩乕儞僐儞僩儘乕儖晹暘側偳乯 |

| |

2015/4/26 UP |

|

|

丂僩乕儞僐儞僩儘乕儔乕偺摿惈偑偁傑傝椙偔側偄偺偱嵍偺夞楬偵曄峏偡傞偙偲偵偟傑偡丅

僆乕僨傿僆偱偼俙僇乕僽偺儃儕儏乕儉傪巊偄傑偡偑夞楬恾偱偼俛僇乕僽偑巊傢傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔懡彮掕悢傪挷惍偟偰偄傑偡丅儃儕儏乕儉傪峣偭偨偲偒儔僂僪僱僗僐儞僩儘乕儖偑岠偔傛偆偵側偭偰偄傑偡偑奜偟傑偟偨丅 |

| 2015/3/16 UP |

|

丂僩乕儞僐儞僩儘乕儖晹偺晹昳岎姺傪廔椆偟丄摉柺偼偙偺傑傑巊梡偡傞帠偵偟傑偟偨丅乮幚巤偟偨晹昳岎姺偼偡傋偰僼儘儞僩偲儕傾僷僱儖傪奜偟偨偩偗偱偱偒傞嶌嬈偱偡丅乯慜偺掕悢傛傝崅堟丆掅堟偵億僀儞僩傪偢傜偟偨偺偱偦傟傎偳戝偒側曄壔偼朷傔傑偣傫偟儔僂僪僱僗傪奜偟偨偺偱掅堟偑懌傝側偄偲姶偠傞恖偼偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅

巹偼丄傕偙傕偙偟偨掅堟偼側偄曽偑暦偒傗偡偄偲巚偭偰偄傑偡丅寢壥偲偟偰偁偒傜偐偵僋儕傾乕側壒幙偵側傝枮懌偟偰偄傑偡丅 |

| |

2015/5/5 UP |

|