友人の依頼でサンスイが1973年に発売したプリメインアンプを修理することになりました。

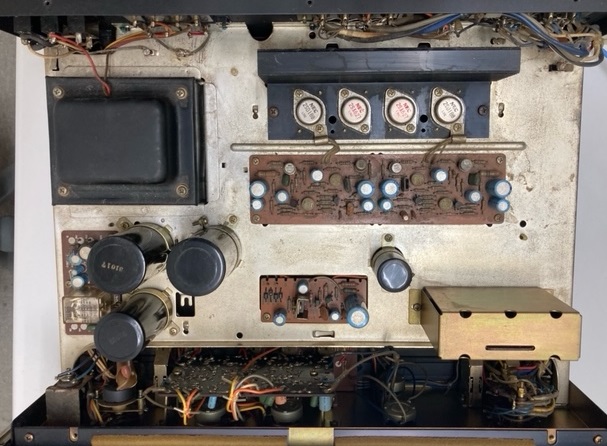

この時代のアンプはまだアマチュアが作るのとそれほど変わりがなくスペースも十分あり修理しやすい構造でした。線材も基板に直接半田付けしています。

症状としては、電源を入れると入力ない状態でもバリバリ音がし始めしばらくすると保護回路が働きリレーが出力をOFFにするということです。

この状況でも一瞬は音楽が鳴る様なので電解コンデンサーのリークや容量抜けの影響が考え全数交換することにしました。 |

| 2023/2./24 up |

|

|

*右下の金属の箱にイコライザ基板が入っている |

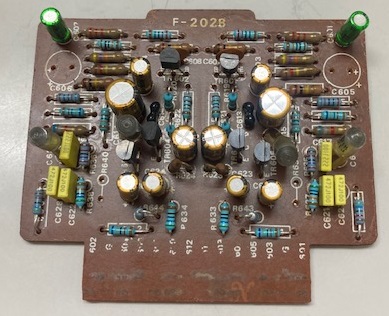

*トーンコントロール部 |

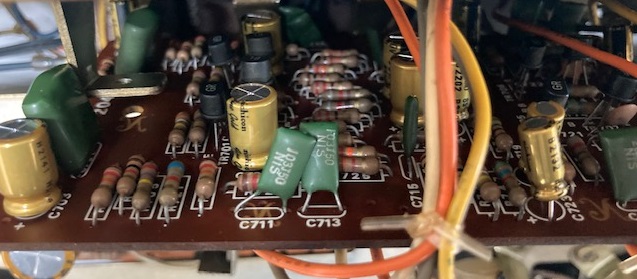

基板に付いている電解コンデンサーの数が全部で50個全て同耐圧以上のコンデンサーに交換しました。大型のブロックコンデンサー4個については、この当時の物に比べて半分以下の大きさになっていますので多少の容量アップを行いました。

具体的には、パワーアンプ用電源の6800μFを10000μFに、プリアンプ用電源の2200μFを3300μFへ変更しました。ついでにプリアンプ用の整流ダイオードをファーストリカバリーに変えました。

電源コードも周りの被覆が固くなっておりましたので交換しました。

以上により下の写真のように変更されました。 |

|

| 2023/2./24 up |

|

|

|

|

以上の置き換えを行った結果出力の保護回路が働く事は無くなり、次に行ったのがスイッチとボリュームのクリーニングです。それほどひどい状態では無かったので分解掃除までは行わず接点復活剤で済ませています。PCオシロで周波数特性や歪を簡易的に確認し問題ないことを確認してあります。

お金を掛ければ更に改善する事は可能ですが限がないのでここで完成としておきます。十分昔の性能は得られていると思います。 |

| |

2023/2./24 up |

|

イコライザの方チャンネルがおかしいとの事で基板の改善を行うことにしました。

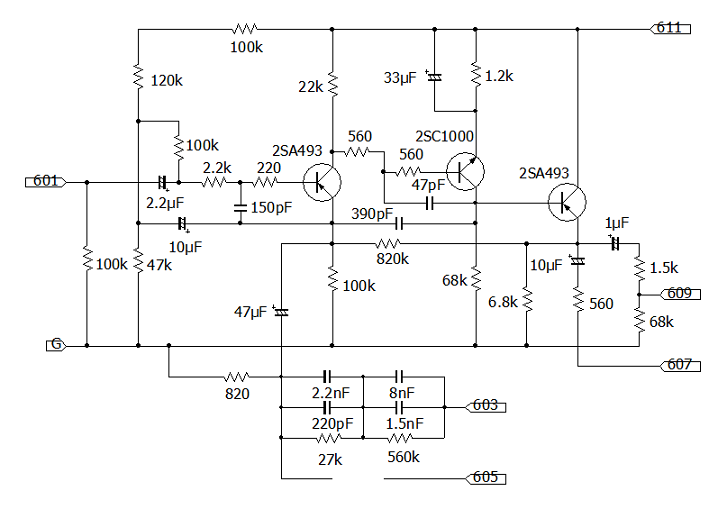

AU-6500は、1972年にAU-7500と共に発売された物でイコライザ基板を見ると同じ物が使われています。ただAU-6500にはマイク入力が無いのでイコライザをフラットアンプとして使えるように切り替える為の部品がついていません。下がAU-7500の回路から類推した物です。

一部定数が違うようですが問題のない部分です。

上のクラスにAU-9500という製品がありますが、イコライザは多分同様の回路で構成されています。真空管アンプから半導体に置き換わりメリットとしてアンプの直結する回路が出始めた時期です。 |

| |

2023/3/5 up |

|

|

使われているトランジスタは、東芝の物で1970年ごろはHfeが高いので良くオーディオ回路に自分でも使用していました。この時代はネットも無く仕様書を東芝に問い合わせると青写真のコピーを郵送してくれました。懐かしい時代です。ここは現在手に入る東芝の2SA970と2SC2440に変更します。

この他一部のCRを最新の物に変更したいと思います。 |

| |

2023/3/5 up |

|

|

|

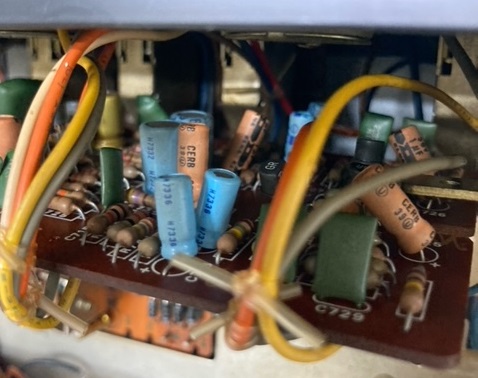

電解コンデンサーのみを交換した基板です。

方チャンネルだけバリバリに歪むという事でまずは怪しいトランジスタを交換することにしました。

CRについてもRIAAカーブの素子や入出力部分初段・次段の負荷抵抗などを金属皮膜抵抗に置き換えました。

周波数特性を測定してわかったことですが、AU-6500は800kHzぐらいにピークをもっており位相補償が足りないようです。

上の回路は、AU-7500の物からフラットアンプ機能を取った物ですが位相補償に47pFがついています。

AU-6500には12pFが付いていました。

|

|

|

|

AU-6500には2段目に2SC1000BLが使われていますが、AU-7500ではGRに換えられているので同様に変更しました。

位相補償にはSUNTAN社のマイカーコンデンサを使用しました。RIAAのコンデンサーにはメタライズドポリエステルフィルムコンデンサを使用しました。金属皮膜抵抗は、オーディオ用ではないですが自作アンプでよく使う抵抗を使いました。

動作確認しながら置き換えを行いましたので不具合の原因を確定できました。

方チャンネルのNPNトランジスタが歪を出す原因でした。

多分ウィスカーが原因の可能性があります。

左右のアンプの周波数特性を測定しちゃんとRIAA特性が出ている事を確認して終了としました。 |

|

|

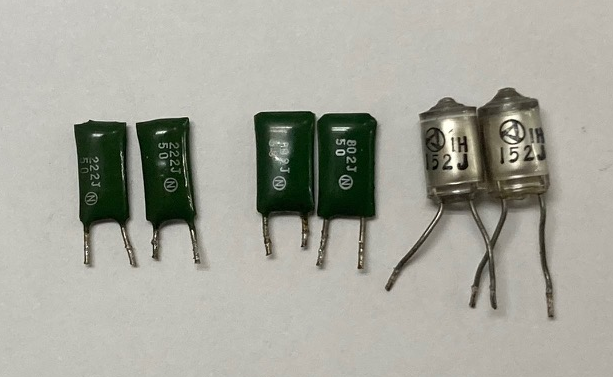

交換した部品の中でコンデンサの経年変化を参考に見てみました。製造してから50年たつので興味があります。

初期製品バラツキや測定誤差を含めた数値になります。

左から2200pF,8000pF,1500pFでイコライザに使われていた部品になります。音質的には右のスチロールコンデンサーは悪くないのですが他のコンデンサーを変えるのに最適な組み合わせがなかったので交換しました。

左から、2060pF,2100pF,7880pF,7960pF,1300pF,1380pFとなり±10~20%の部品と考えれば優秀なレベルと思います。スチロールは吸湿しやすいので経年変化が見えているのかもしれません。 |

|

最後に外した不良のトランジスタを単品確認しましたが、問題なくHfeが300あり正常動作しました。拡大鏡での外観も問題なさそうなので原因は多分アンプの発振と思われます。入力無信号時のノイズレベルが問題なかったので経年変化でアンプが不安定になり入力が入ると発振する現象ではないかと思われます。

このアンプの所有者の評価も上々で良かったです。 |

| 2023/3/14 up |

|