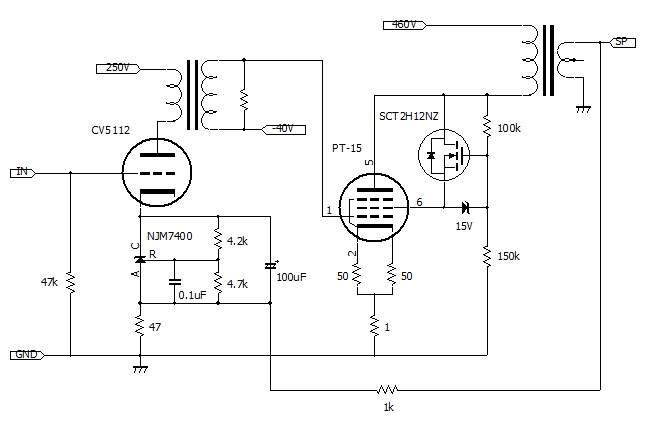

| 837シングルで採用したスクリーングリッドの電圧を下げる方法がうまくいったのでPT−15の耐圧を超えた使用は避けるべきということでこちらにも採用することにしました。 |

| |

2020/5/5 up |

|

|

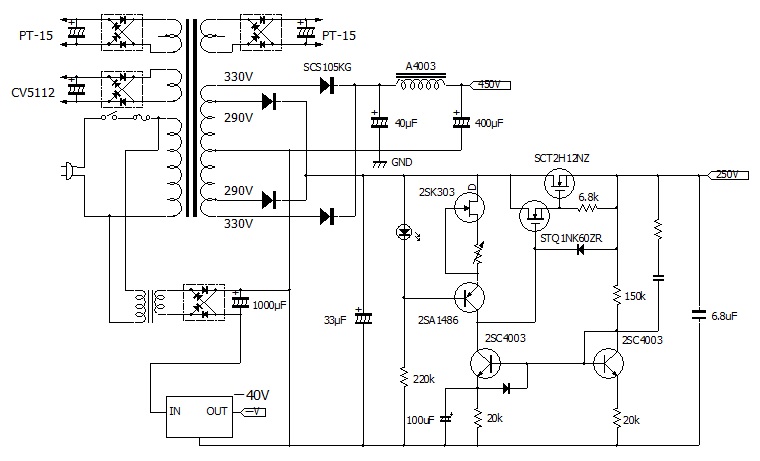

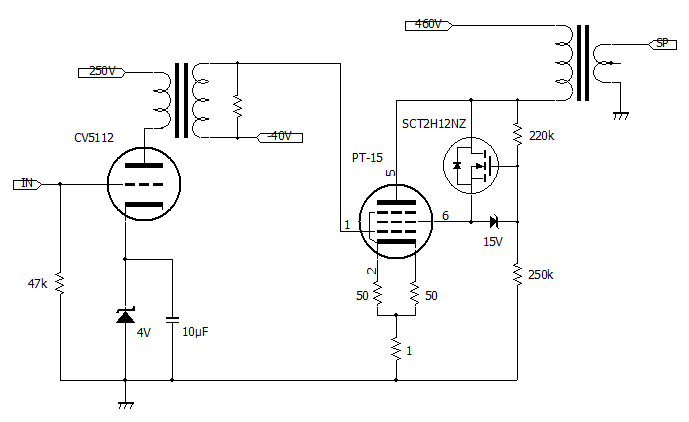

電源を手持ちのトランスに合わせて電圧を変更しました。この回路でバイアス電圧を可変させる事とソケットを変えることにより他の出力管をドライブできるようにします。

例えばKT−66を三極管接続させて使用する場合はプレート電圧を400V,グリッド電圧を−38Vへ変更するか、PT−15のようにスクリーングリッドの電圧を400V以下に抑える事で使用できます。

電流は60mAほど流しトランス負荷は5Kが最適になります。 |

| |

2020/5/5 up |

|

|

|

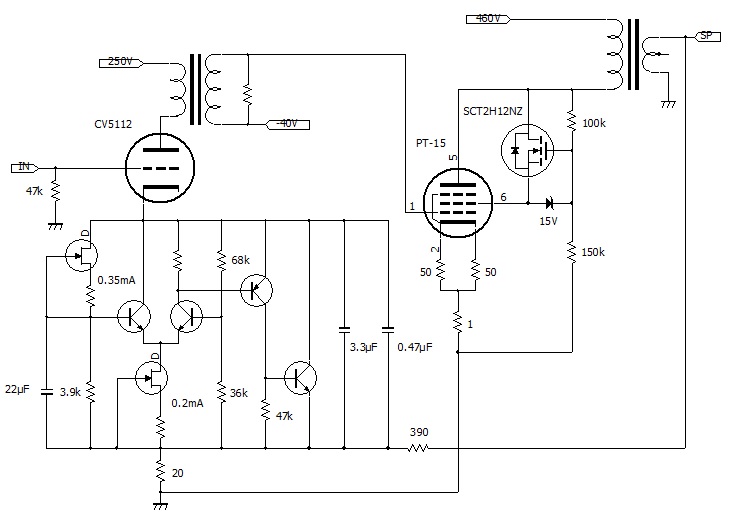

NJM7400をディスクリートで構成したのが上の回路です。いろいろ欠点もありますが周波数特性が100kHzぐらいまでほぼ平らなシャントレギュレータを作ってみました。左図が最終回路です。

電源部分を、下図に掲載します。(定数見直して修正)

出力段の電源電圧をできるだけ高くするのて電源のコンデンサーの値が大きくなりすぎたためレイアウトのバランスが悪くなりました。小さくするかもしれません。(40→20μF,400→200μF)このバランスが電源投入時の電圧のオーバーシュートを抑える定数になります。 |

| |

2020/5/25 up |

|

|

|

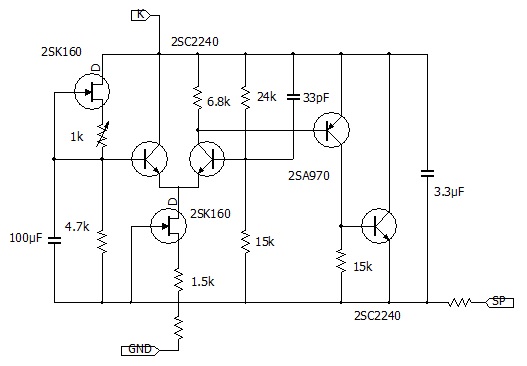

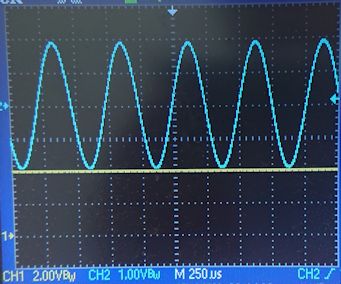

コンデンサはリファレンスのところのみで動作させてみました負荷はDC2.5mAに±1.7mA,2kHzで安定し4Vのシャントレギュレータ動作を確認できました。(DC16mAの確認もしてあります。)

0.7mAほどの回路電流が必要なのがディスクリートの欠点ですが8mAほどの電流で使用するのでAC的にも問題ない領域で動作できると思います。 |

|

|

|

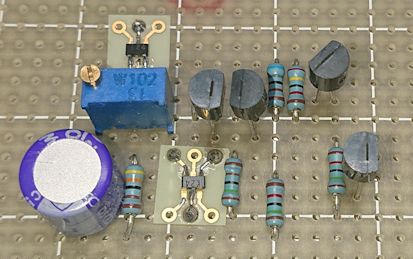

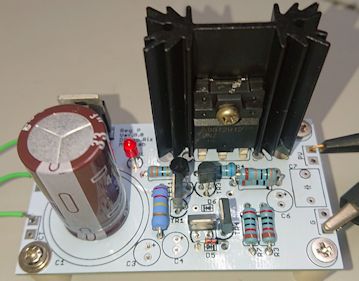

SICのパワーアンプで利用させていただいた基板を使って上図の250Vのレギュレータ を構成しました。本来50V以下として作られた基板ですので大きな部品を想定していないので多少小型部品に変更しました。

出力電圧を決める150kの抵抗は1Wが必要なのですが同じ抵抗(金属皮膜)がないので1/2W300kをパラにしました。

LEDに電流を流す抵抗は2W以上必要なので酸化金属皮膜抵抗を使用しました。

2SA1486は、TO−126パッケージで大きいため2SA1937に変更しました。

定電流は2SK303−3から電流の低いもの選んでソース抵抗を小さくしています。1.5mA弱で250V出力となります。電源トランスのタップがもう少し低い電圧があればいいのですが290Vを使います。

出力段のバイアス電源を作れば完成です。 |

|

まずは、完成レギュレータ基板で簡単な評価を行い問題ないことを確認しました。ただ出力負荷は1〜3mAの周波数変動を行う程度で行ったので位相補償などなしでも安定していました。ただ仮シミュレーションにより1〜40mAの負荷変動をさせると発振はしないのだが多少歪みが大きくなるので帰還抵抗150Kにパラにコンデンサを入れてあげる必要があると思います。(想定は220pF)また出力のコンデンサも6.8μFから20μFに変更しました。

最終的に実負荷で調整します。

今回、STQ1NK60ZRという高耐圧のNchMOSトランジスタを購入することができたのが良い結果となったと思います。 |

| |

2020/5/19 up |

|

|

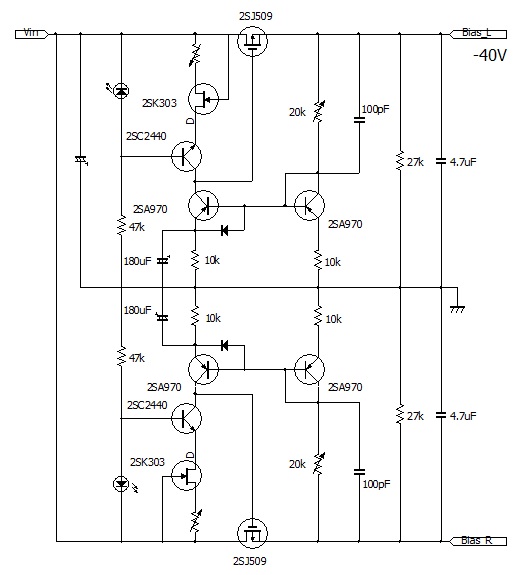

最後の設計がバイアス用REGです。上図のように左右独立の電源を作りました。バイアスなのでDC電流が流れないため抵抗をプラスしてアイドリング電流を流してあげます。真空管のばらつきを調整できるようにそれぞれ半固定抵抗で電圧が変えられるようにします。

完成するとケースのレイアウトと穴開けをし配線する作業となります。またあまり時間がとれず完成には時間がかかりそうです。 |

| |

2020/6/7 up |

| 最近、レギュレータの検討を色々進めている中でツェナーダイオードにはメーカーやプロセスにより異なる物がある事が解りました。以前作られていた東芝とか日立の中でローノイズで優れた特性のツェナーを使い回路をシンプルにすることにしました。 |

| |

2022/5/26up |

|

|