回路検討 回路検討 |

| |

このエフェクタは、米国KLON社の製品でジョーペリーやCHARや布袋などのギターリストに使われていることと、特に初期のGOLDは中古が高価に出回っているようなので興味が沸いてきた。

回路的にも他のオーバードライブにはない構成をしているので非常に興味があり検討する事にしました。歪みについては評価が分かれていて、これも検討課題となります。

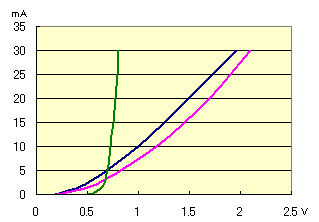

元々ゲルマニウムダイオード(点接合)は、シリコンダイオードのようにPN接合によるものとは異なりハードクリップしない。この点をうまく利用した最適な動作点を探ってやる必要があります。 |

|

|

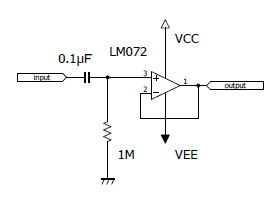

| 初段は、バイフェットオペアンプによるバッファアンプとなっています。スイッチでエフェクタをバイパスしてもこの回路を通りますのでバッファとしての使用も可能です。 |

|

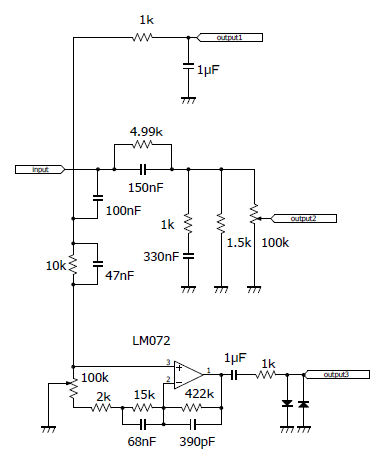

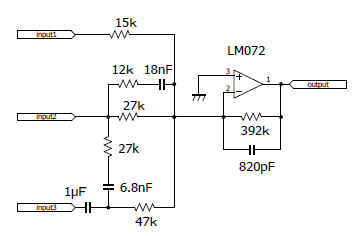

バッファの次に信号の流れは、三系統にわかれます。まず、一つはローパスフィルターに入ります。

二つ目は、中域から高域にかけてイコライザを掛けボリュームを通る経路。

最後が、ギター帯域をボリュームを通してアンプで増幅させ出力でゲルマダイオードによるクリップ回路で歪みを作る経路となっています。

二系統に入っているボリュームは連動していて0に絞るとローパスフィルタのみの出力が次段に流れます。

このボリュームはGAINと呼ばれていて、絞り気味ではゲルマダイオードによる歪みが起こらない状態となります。 |

|

| 紺色とピンク色のグラフがゲルマDiで緑色がシリコンDiです。違いがわかると思います。 |

|

|

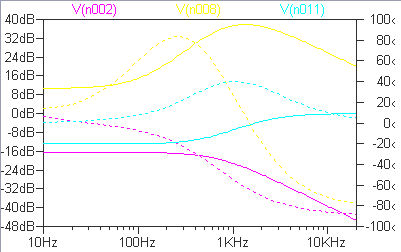

右のグラフが、上の回路図の出力電圧特性をしめしたものです。

ピンク色の線がローパスフィルター出力で、青が真ん中の経路です。

黄色が、アンプを通した出力でダイオードは外しています。ボリュームはMaxになっているので実際は、ダイオードでクリップされ周波数特性が中高域で平坦化されるでしょう。 |

|

|

右の図がミキシング回路です。

入力から直列に入る抵抗値がそれぞれ異なる値ですので三系統ともゲインが異なります。 (抵抗値が低いほどゲインが高い。)

真ん中の入力には、パラに抵抗とコンデンサが付いていますので中高域のゲインを上げる働きをさせています。

真ん中と下の入力には抵抗とコンデンサの直列回路が繋がっているのでどのようなミキシング波形になるのか予測がつきません。この段で、20~30dBの増幅をしています。この段では、増幅しても信号がつぶれないように電源電圧を約3倍にしています。

(ダイオードでクランプされた波形が入ってきてもあたることはありません。) |

|

|

|

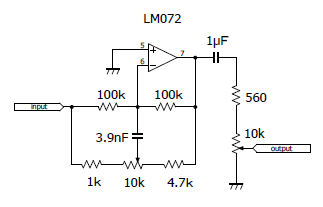

| 左の図は、一般的な高域のみのトーンコントロール回路です。帰還の抵抗値が左右均等で無いため、高域を下げる方向にはあまり変化が無く上げる方向に変化をつけています。 |

|

一通り回路を眺めてみて技術的に問題なのは、まず入力のバッファの出力が、GAINボリューム0の時47nFの容量負荷となる事。(不安定になり発振しやすい・0で使用する事は無いので問題ないとも言える。)

ハムバッカで入力200mVを考えると歪みを作る系統でGAINボリュームを上げると次段のアンプで歪みダイオードでさらに歪みを与え(本来の歪み)事になる。

多分この事によりあまりGAINボリュームを上げると音が良くないといわれているのだろうと思います。 |

|

改善回路 改善回路 |

|

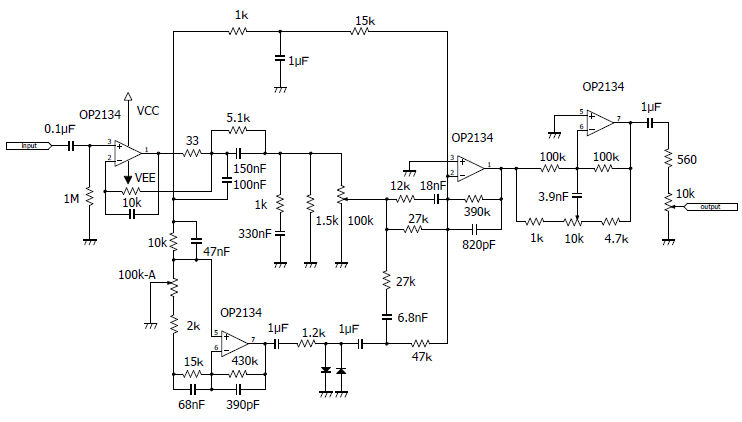

以上の検討結果を基に、オペアンプの変更をメインに独断で回路変更案を作ってみます。

周波数特性は変更すると別のエフェクタを作るのと変わらないので、できるだけ変わらないようにしました。 ピックアップにより入力レベルが倍ほど違うので、ゲインボリュームmaxでアンプを歪まないようにする事は無理なのでB型のボリュームからA型のボリュームに変えてコントロール範囲を広くしました。

ゲルマニウムダイオードのVf(0.6V-typ,1V-max)と出力のトーンコントロールを考えるとマージンが少ない可能性もあるのでダイオードに繋がる抵抗を1kから1.2kに上げてみました。(特に電池がへたってくると)一番の変更点は、初段のバッファ用オペアンプを容量負荷に強いタイプに変更することです。(+減電にも強い)どんなに強くても無条件で47nF負荷で不安定にならない物は無いので外付けの 対策が必要です。

十分な検証はまだですが、下の回路がたたき台となります。 |

|

|