| |

真空管は真空中の電子の運動を利用したものである。真空管を説明する前に電子の性質を簡単に述べよう |

| (1)電子 |

| |

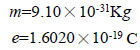

電子は負の電荷を持った極めて小さな粒子である。その質量をm,電気量を−eとすると、それらは次の値を持つ。

|

| |

またその大きさは、適当な仮定に基づいて計算すると半径が cm程度の球であると考えられる。なお、原子の大きさはその種類によって異なるが、半径 cm程度の球であると考えられる。なお、原子の大きさはその種類によって異なるが、半径 cm程度であり電子はこれよりはるかに小さい。量子論によれば電子のような微粒子は粒子性のほかに波動性をもつが、真空管内の電子のふるまいを考えるときには粒子として取り扱ってよい。 cm程度であり電子はこれよりはるかに小さい。量子論によれば電子のような微粒子は粒子性のほかに波動性をもつが、真空管内の電子のふるまいを考えるときには粒子として取り扱ってよい。

また、相対論によれば物体の質量は一定ではなく、その速度が光の速度に近づくにつれて限りなく大きくなる。しかし光の速度の1/5程度までは質量の変化は小さいので、通常の真空管の中では電子の質量は一定と考えてよい。 |

| (2)金属の中の電子 |

| |

金属は一般に微細な結晶の集合として存在し、結晶内では原子が規則的に配列している。各原子は正規の状態(電気的に中性の状態)より1〜3個少ない電子を持ち、正の電荷を帯びたイオンとなり、残りの電子が自由電子(free

electron)となる。自由電子は規則的に並んだ陽イオンの間を気体中の分子のようにランダムな熱運動を行っている。

金属の中に電流を流すと、自由電子が電流の向きとは逆向きに移動して電荷を運ぶ。電子の平均の移動の速さをv,自由電子の密度をn,電流密度をiとすると、

i = env

となる。このような電子の移動を電界によるドリフト(drift)という。

自由電子は激しい熱運動をしながら、電界に応じた緩やかなドリフト運動を行って電流を運んでいる。 |

| (3)電子の放出 |

| |

自由電子は金属の中では熱運動を行っており、また電界によってドリフトを生ずるが、金属の外部へ飛び出すには特別な条件が必要となる。

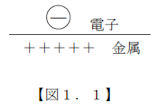

図1.1には金属の表面から少し離れたところにある電子を示す。電子は負の電荷を持っているためにその近くの金属の表面に正の誘導電荷を生じ(すなわち自由電子の密度が小さくなる)、電子は金属の方へ引き 戻される。そのため自由電子は金属の内部に閉じこめられることになる。

金属を加熱すると自由電子の熱運動が激しくなり、ついに自由電子の一部は金属の外に飛び出すようになる。これを熱電子放出(thermionic emission)といい、通常の真空管ではこれによって真空中に電子を放出させている。

電子の放出にはこのほかに光電子放出(photo-electric emission)、二次電子放出(secondary electron emission)、電界放出(field emission)がある。

光電子放出は、光の入社による電子の放出で、光電管などに利用されている。

二次電子放出は、金属,半導体,絶縁物の表面に電子やイオンが衝突する事により電子が放出される現象である。二次電子放出は真空管の特性に悪い影響を与える事があり、また逆に光電管などの感度を良くしたりするために利用される。

電界放出は金属表面に極めて強い電界を、電子を引き出す方向に加える事により加熱などなしに電子が放出される現象である。

程度以上の高い電界必要であって、真空管の陰極には利用されていない。 程度以上の高い電界必要であって、真空管の陰極には利用されていない。 |