金田先生が採用しているDAC(PCM1794A)を使用してDAC(CEC DX-51mkⅡ)を作り直すことにしました。

一番大変なのは、3.3Vという低い電圧のレギュレターを作ることです。

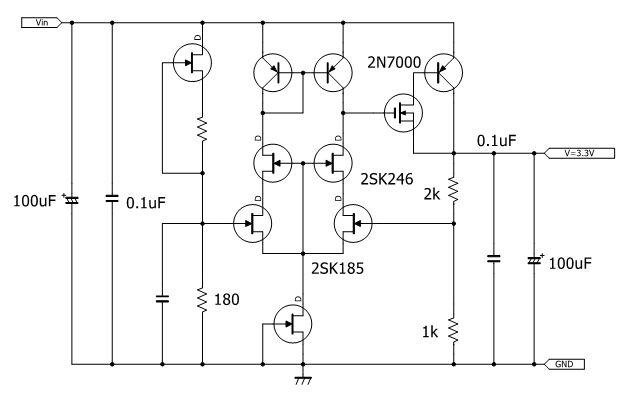

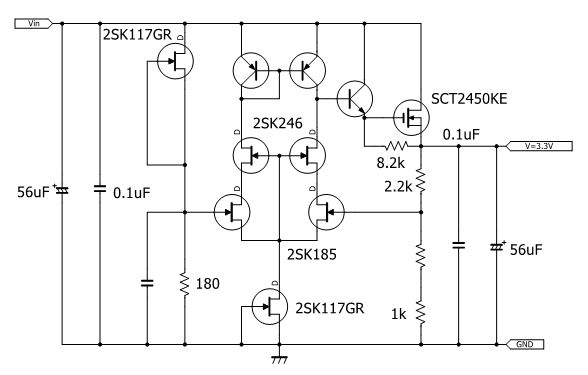

温度特性を考えて下の回路に決定した。性能を見ながら定数を調整して行きます。

私の回路には電流制限保護回路を付けていません。今のデジタルオーディオ回路は電源がマルチ化しており保護を付けるのならシステ全体に問題が起こらないように保護をかける必要があります。

(1カ所の保護が働いてスピーカーをとばしてしまうことが無いように) |

|

【3.3Vレギュレター】 |

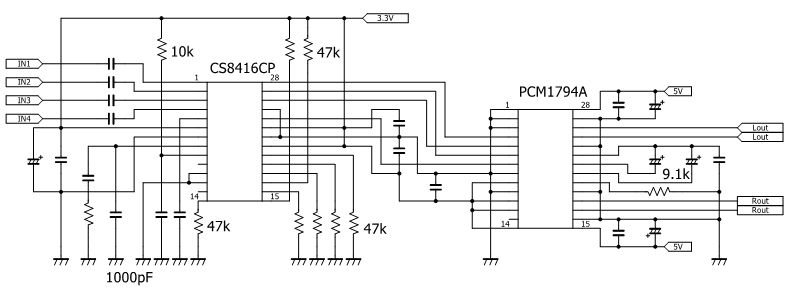

【CS8416+PCM1794A】 |

回路構成は、上図の通りでCS8416CPとPCM1794Aを組み合わせています。この回路に供給する電源3.3Vと5Vをデスクリート電源で作り上げます。

最初に説明してるようにこの回路は、金田先生のDACをMASAさんが基板にした物を利用します。

上の回路では8416をハードウエアモードにしていますが実際にはソフトウエアモードの基板となっています。

電源も基板に構成されているのでココを利用して私の考え方で構成した物へ載せ替えて作成します。(一部パターンカットと接続を行います)

アナログ出力には今まで同様トランスを使用し、I/V変換やフィルターの働きをさせます。

最初に考えた電源をSICで作る事にし、下図に示した回路図で検討することにしました。 |

| |

2014/9/11 UP |

|

【SIC電源】 |

この回路の特長は、基準電圧をFETのQポイントを利用(2SK117のIdss=6mA前後の物を選別して使用)した定電流としたこととそれぞれ適材適所のFETによる回路構成にあります。制御トランジスタをSICモストランジスタ(SCT2450KE)を使用したこともポイントです。

差動トランジスタの定電流源の2SK117GRにはIdss=4.7mA程度の物を、2SK185はIdss=5.3mA程度のものを使用しました。2SK246には6mA以上(BLランクを使用)のものを選ぶことによりカスケードTrのゲート・ソース間電圧を1V以上に保つことができます。この回路の欠点は、入出力電圧差が高く必要なことです。 |

| |

2014/9/20 UP |

|

|

|

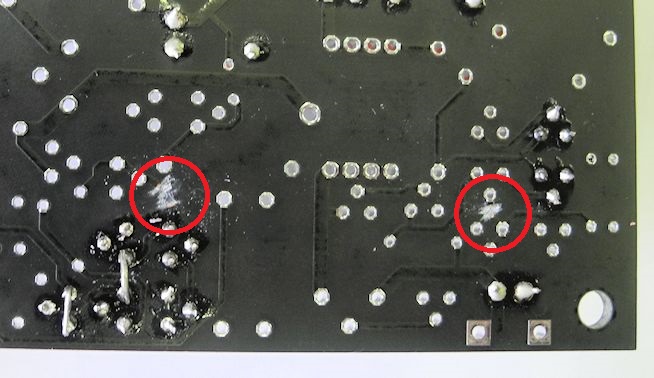

上の写真が5Vと3.3Vのレギュレター部分で基板をカットするところを赤丸で示しています。

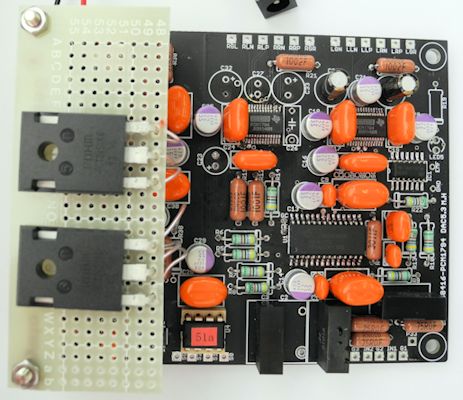

左の写真が3.3Vレギュレターを組み込んで評価中の基板です。出力制御トランジスタは大きいので別基板に取り付ける予定です。

33Ω負荷のON/OFFで発振などの問題が無いか確認します。

今回の作成では出力電圧調整用の抵抗は、120Ωでほぼ3.3Vとなりました。使用するFETにより調整が必要です。

5Vのレギュレターは2.2Kの帰還抵抗を3.9Kにするだけです。

オリジナルの電源に比べてオープンゲインが下がった分出力インピーダンスが大きくなっていると思いますが高周波でのインピーダンスは配線のLやデカップリングのCなどで決まるのでほぼ同等と思われます。プリドライブ段にはキャンタイプの2N2219Aを使って見ました。 |

| |

2014/9/22 UP |

|

|

この基板はバージョンが5.3だが問題点が1つある。DACチップを1個使用では問題ないがMONOの2個使用にしたときには、説明にある裏面の配線カットと接続をすると3.3V電源をショートさせることになってしまう。

対策は、配線処理側のDACチップの1,2番ピンを基板から持ち上げてやり空中配線で3.3Vにつなげてやれば問題ない。この問題を見つけるのに結構基板を切り貼りしてしまったが何とか動くようになった。 |

| |

2014/9/26 UP |

|

| |

|