�ŏ��̓��@ �ŏ��̓��@ |

�@�u�����Ǝ����v�����Ă�����C�R���C�U�p�̃R�C�����ቿ�i�Ŕ����Ă���̂�m��A����Ă݂悤�Ƃ����C����������������܂����B

���X�A�k�b�C�R���C�U�p�R�C���Ƃ��ĉ��x�����o�C�o���������ꂽ�肵�Ă��܂������A�����łȂ��Ȃ�����o�����˂ā@���܂����B����g�����X���̔�������Ă���R�C���e�d�p�g�C�e�d�p�k���g�p���č�邱�Ƃɂ��܂����B�@���̃R�C���͈ȑO�^���S���甭������Ă����k�b�C�R���C�U�̂d�p�|�U�O�O�o�Ɏg���Ă����R�C���i�l�j������g�����X�ɂĐ����̔�����Ă��镨���Ǝv���܂��B

���������āA�C�R���C�U��H�̏퐔�́A�^���S���J�����Ă������}�O�D�S��B�̕����̗p���邱�Ƃɂ��܂����B

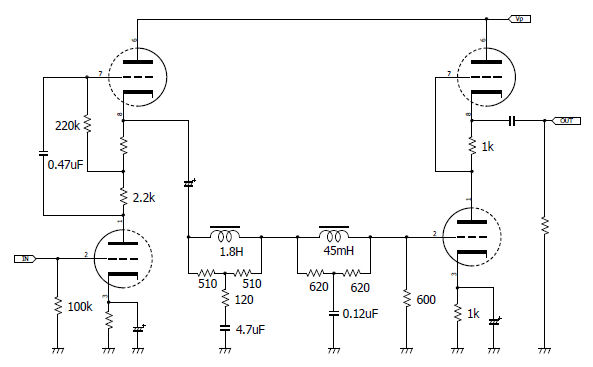

�C�R���C�U�����̃C���s�[�_���X�́A�U�O�O���ƒႢ�̂ŕ��ʂ̓g�����X�ŃC���s�[�_���X�ϊ����Ďg�p���܂����A����́A�ʃt�H�����r�q�o�o��H�ɂ���C���s�[�_���X�h���C�u�Ō������܂��B���ɉ�H�}���ڂ��Ă����܂��B |

|

|

�@�d�p�|�U�O�O�o�̕��}�O�D�Q��B�̏ꍇ�̉�H����я퐔�����ɍڂ��Ă����܂��B

���ۂɂ́A�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X����̓C���s�[�_���X�i�C���s�[�_���X�}�b�`���O�U�O�O���j�ɂ���͕K�v�Ǝv���܂��B |

|

|

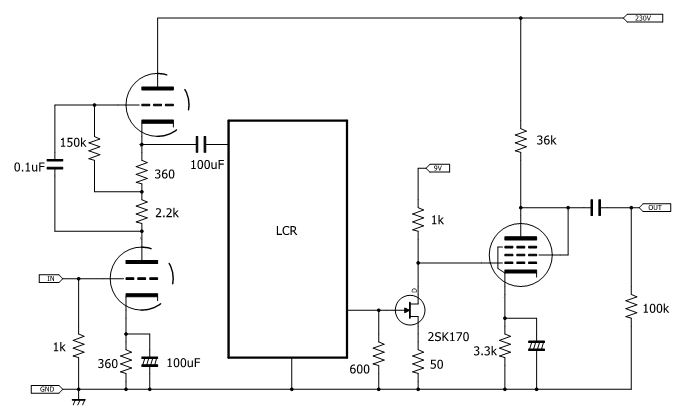

�@�b�q�C�R���C�U���l�l�b�J�[�g���b�W�ɑΉ��������͂Ƃ��ăW�����N�V�����e�d�s�����i�ɂ��ē�i�ڂ̐^��ǂ�������H�\���ɂ��܂����B

����́A���i�̃h���C���d���̉��x�����ɂ��e���i�c�b�o�C�A�X�ϓ��j�����i�̃J�\�[�h�ɒ�d�������邱�Ƃɂ��팸�����Ă��܂��B |

| |

| �@�O�D�R��V�o�͂قǂ̂l�b�J�[�g���b�W�ɑ��ď�̉�H����������͖̂��Ȃ��̂ł����A�����g�p���Ă���f�m����T�e�����l����ƃ_�C�i�~�b�N�����W���v���悤�ɂƂꂸ�ύX���邱�Ƃɂ��܂����B |

| 2013/8/28 |

|

|

�@��̐}�̉�H���A�����������̂ł��B�_�C�i�~�b�N�����W�́A���i�̏o�͂Ō��܂��Ă��܂��܂��B�U�O�O���̕��ׂ�^��ǂŒ��ڃh���C�u���邽�߂����ɂ͓d���𗬂��Ă��K�v������܂��B

�g�p����^��ǂ͂T�U�V�O�ł��̂łr�q�o�o�ł͂T��A���炢���悢�Ƃ���ł��B�C�R���C�U�̑O�ł���قǃQ�C�����҂��Ȃ����ߎ��i�ł��̕��҂��ł��K�v������܂��B

����́A�m�C�Y�i�r�^�m�j�̓_���l�����Ăe�d�s�Ɛ^��ǂ̂Q�i�����ɂ��Ă݂܂����B�@���i���e�d�s�Ƃ̂Q�i�\���ɂ����̂łr�q�o�o�ɂ���K�p�����܂�Ȃ��Ȃ�R�Ɋǃ\�[�X�ڒn��H�Ƃ��܂����B

�I�[���v�d�\�����l�����i�̈����v�d�S�O�W�`���O�Ɋǐڑ��Ŏg�p���܂��B���̋��͂U�`�j�T�̃q�[�^�[�d���͈قȂ�܂����������ǂƂ��Đ��ɍ��ꂽ���̂ł��B�T�U�V�O�Ɣ�r����ƃʂ͉�����܂��������͒Ⴍ�Ȃ�܂��B

���i�ɂ��v�d�S�O�V�`���g�p���ăq�[�^�[�d�����Q�OV�œ��ꂵ�Đv���邱�Ƃɂ��܂����B |

| 2013/8/30 |

|

��H�̌����� ��H�̌����� |

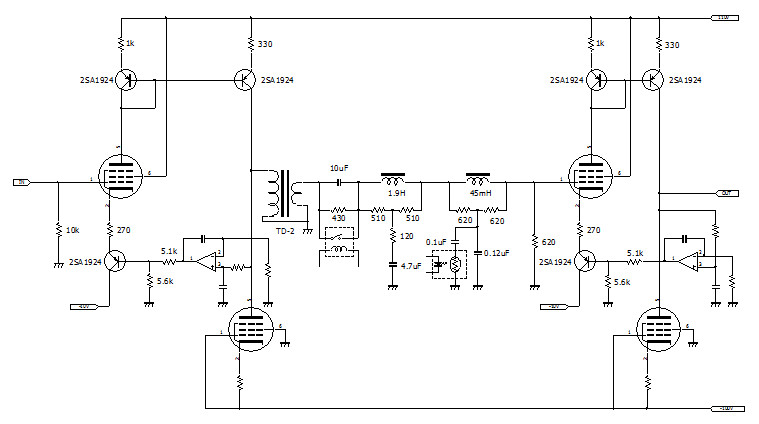

�@�e�d�s�ɂ͂Q�r�j�Q�S�U��Q�r�j�P�P�V���̗p���邱�Ƃɂ��܂����B�\�������Ƃ��ď��i���Q�r�j�P�P�V�^��ǂɂq�b�T�a�̍\���ŃA���v���쐬����ƂS�O���a�̃Q�C���������������������܂����B

�g�p����J�[�g���b�W�ɂ���ẮA���i�ł̃_�C�i�~�b�N�����W������Ȃ��̂ŏ��i�̃A���v�̓J�X�P�[�h�ɂ͂��Ȃ������ǂ���������܂���B

��H�d����������̂œd���g�����X���^�ɂ��邩�Q�g������K�v������܂��B |

| |

2014/10/25 |

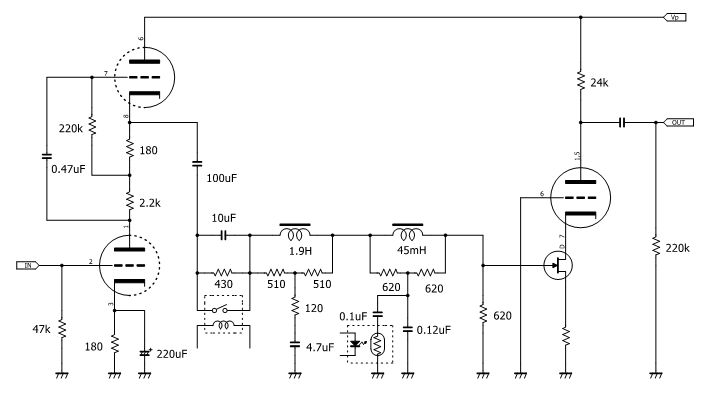

�@���i�̃Q�C���������̂Ń_�C�i�~�b�N�����W���l�����Ĉ�O�̉�H�ɖ߂��܂��B�����͎g�p����J�[�g���b�W�ɂ��œK�ȃQ�C�����o�Ă��܂��܂��B�i���ׂ��U�O�O���Ȃ̂Ń_�C�i�~�b�N�����W���グ�邽�߂ɂ͓d���𑝂₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B�{���Ȃ�g�����X�ɂ��C���s�[�_���X�ϊ����ĕ��ׂ��h���C�u���Ă�����K�v������܂��B�j

����ɂ��d���g�����X�o�l�b�|�R�T���g����悤�ɂȂ�܂��B

���}�ɂ�����x�ŏI��H���f�ڂ��܂��B |

|

2015/4/25 |

|

�y�ŏI��H�z |

| �@�ŏI�̂���ɂ��Ă��܂������A�ŋ߂̋��c�搶�̋L�������ďo�͂�d���`���ɂ��ă��C���A���v�̓��͂Œ�R�ɂ��I/V�ϊ��ɂ��{�����[����t���Ă�����\�����l���Ă݂܂����B�d�����}�P�O�OV�ɂ��Ă�����ׁA���i���g�����X���ׂɂ��\���ɕύX���܂����B�i�]����H�ł͂Q�O�OV�ȏ�K�v�ɂȂ邽�߁j |

| |

2016/2/14 |

| �@�����d���𗬂��Ȃ��g�����X��I�����܂����̂ŏ��i�̉�H�ɕύX�������܂����B |

|

|

�@�܂��ύX�����܂����B�o�͒i�̐��\���ǂ������̂œd���~���[��H���P�F�R�ɂ���ƂƂ��ɏ��i�ɂ��̗p���邱�Ƃɂ��܂����B�Q�C��������Ȃ��Ƃ��͓��͂ɂ��g�����X�����܂��B

����H���ׂ����̂ło�c�e��\��t���܂����B�i�����ꂷ�ׂĂ̒萔�����܂��j |

2016/4/18 |

|

| �@�g�����W�X�^�̌��������s���Q�r�`�P�X�Q�S���O�m�̂Q�r�`�P�S�W�O�ɕύX���܂����B�ψ��͂R�O�O�u�ƒႭ�Ȃ�܂����A�@�@�b���������������₈�����̒��������ǂ����ƂȂǐ��\���ǂ��̂ō̗p���邱�Ƃɂ��܂����B�J�\�[�h���̃g�����W�X�^�͔��M���Ȃ��̂łs�n�|�X�Q�̂Q�r�`�X�V�O�ɕύX���܂����B |

| |

2016/10/9 |

|