BOSSのCE−1は、ローランドのJCアンプに搭載されていたコーラスの回路を採用して作られたそうである。

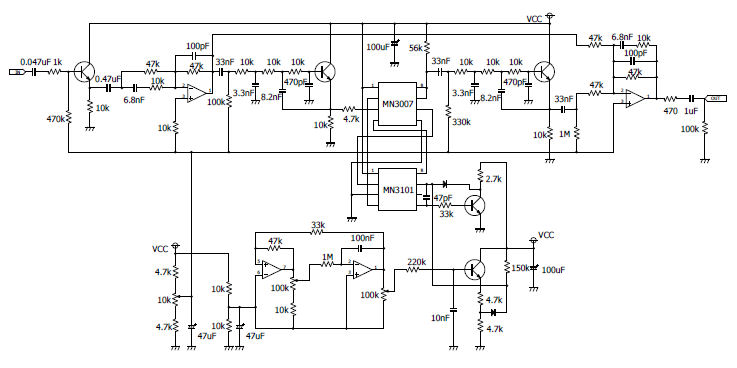

CE−2はCE−1からコーラスのみをコンパクトに組み込んだもので今のフルデジタルにはない音色で今でも愛用者の多いエフェクタです。(下図は、ネットに掲載されている回路図です。)

これを作成するには、MN3007とMN3101が必要になります。 |

|

|

回路動作 回路動作 |

| |

入力は、トランジスタによるバッファ(エミッタフォロワ)回路により高インピーダンスで受けています。

次段は、オペアンプによる反転アンプで高域にエンファシスをかけています。これは、BBDによる高域の分解能低下を改善させる働きをします。この後トランジスタによる三次ローパスフィルターを通りBBDに入ります。これは遅延クロック以下(f1/2以下)の帯域しか入力させないためです。

BBDの出力は、クリックなど高域の不要な成分をカットするためまたトランジスタによるフィルターにつながります。この後オペアンプによるデエンファシス回路により高域を元にもどします。この入力には、遅延回路を通らない信号とミックスされアウトプットに出力されます。 |

|

|

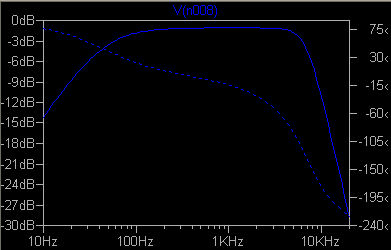

まずキーになるのが、ローパスフィルターです。

不要な低域もカットするため0.033μFでカップ リングコンデンサが入ります。

BBDのクロック周波数成分が入力から入らないようにカットするためにあります。

急峻に高域をカットする必要があるので、3次のフィルターになっています。

左に周波数特性をシミュレーションしてみました。 |

|

一方、BBDのクロックコントローラ(MN3101)には、外付けの回路がつながっています。

下に、この部分を抜き出した回路をのせておきます。オペアンプを2つ使用した三角波発振回路です。

左側のオペアンプはコンパレータのように動作し、出力は電源電圧とグランドのどちらかに張り付くパルス波形となります。

2段目には、ボリュームと抵抗(1MΩ)を通ってつながります。このボリュームによりパルス波形の振幅電圧をコントロールし抵抗によりV/I変換してコンデンサ(100nF)に流しこみます。

つまりこのボリュームにより発振周波数を変えることができます。(周波数は電流に比例します)

コンデンサに電荷がチャージされていくと2段目のオペアンプ出力が徐々に反転しある電圧で初段のオペアンプ出力を反転させます。これによりコンデンサには逆の電流が流れてディスチャージ動作となります。

これにより2段目の出力波形は、三角波の波形となります。

この波形をICのVCO回路につなげて変調をかける動作となります。 |

|

|

|

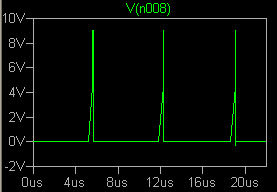

上の回路のA点の波形が右上の緑色の線で、B点の波形が青色の線になります。

波形からもわかるようにA点の方形波の振幅が大きいためボリュームへの配線を含めて注意が必要です。 |

|

|

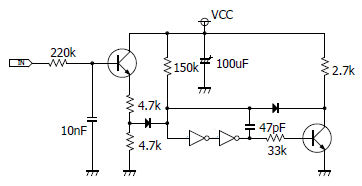

左の回路が、VCO(ボルテージコントロールドオシレータ)です。

MN3101内部のインバータ2段を利用した回路で下が発振波形です。 |

|

|