|

|

| |

|

2022/4/22 up |

受信機の調整や測定には必需品です。 |

|

2009/12/4 |

昔作ったラジオを思い出しながら作成。 |

|

2009/1/24 |

勉強のため作成し測定。 |

|

2011/6/10 |

感度の低い局を受信するため作りました。 |

|

2019/1/29 UP |

クーガーRF−2200をメンテ及び改造する。

ソニー SRF100Mの修理。 |

|

2021/9/3 |

〜短波放送を受信する為に作成する。 |

|

2021/9/6 up |

検討回路を作成 |

|

|

|

|

|

電子回路を作り始めたのは、ラジオなどの受信機でした。テスター1つで色々作りましたが、IFTなど調整をする為にトリオのディップメータを購入しました。

しばらくオーディオなど他の事をしていて無線から遠ざかっていたのですが、最近(2008年)ラジオやその他受信機を作り出したのをきっかけに高周波測定器の自作を初めることにしました。 |

|

|

*別のページに移動しリンクを張りました。

|

|

2021/10/9

Ver2 |

40年ほど前、アマチュア無線を始めた頃に送受信機

を作るのにまず必要だった測定器でした。 |

|

2012/7/2

UP |

以前は、高くて購入できなかったものが、今では

とても低コストで作ることができます。 |

|

2009/1/21

完成 |

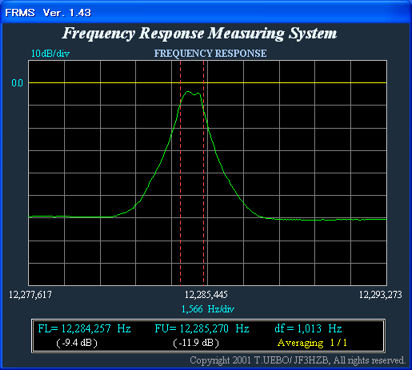

パソコンを利用して周波数特性などを表示できる機能

は、素晴らしい。 |

|

2012/8/17

完成 |

JA1HHFさんが作られたものを製作。 |

|

|

|

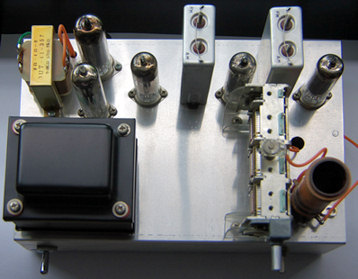

昔作った5級スーパーをもう一度作る為に在庫の中から探した物や購入して揃えた真空管です。 |

|

|

|

|

|

|

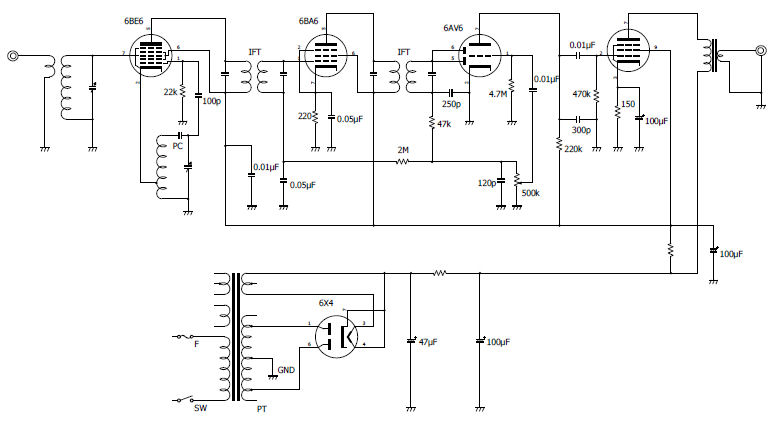

| 6BE6 |

6BA6 |

6AV6(検波管) |

6CL6 |

6X4(整流管) |

【5球スーパー回路図】

|

|

まず、部品を揃えて作ってみました。

一時は、IFTやRFコイルが入手難でしたが最近は、少し高いですが購入可能です。

たまたまFM,AM用のIFTを安く手に入れることができました。ただIFTをとめるネジが今では存在しないJISネジで(ナットが付いていない)した。

昔は、ピッチの違うJISネジとISOネジがあり、懐かしさを感じました。

とりあえずAMラジオとして動作させることが出来ました。今、色々と測定器を自作していますので完成後に再度作り直そうと思います。

*発振回路のコンデンサがぬけていました。

PC(パディングコンデンサ)で、600pFのトリマです。

|

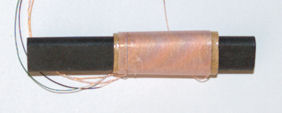

◆コイルの自作

RF,発振コイルやパディングコンデンサはなかなか入手できない場合があります。

430pFのバリコンの場合、RFコイルは210μHで発振コイルが120μHでパディングコンデンサが430pFぐらいとなります。330pFに150pFのトリマをパラって調整すればなんとかなりそうです。

今ではなかなかベークライトのボビンは手に入らないので(あっても高価)アクリルパイプを使用します。

直径25mmのパイプに0.2mmのホルマル線を110回ほど巻きます。アンテナ側のコイルは1mmほど離して16回ほど巻きます。

発振コイルは、同様に62回ほど巻きます。 |

|

|

|

| 【6AL5】 |

【パッケージ】 |

| FM検波用としてたまたま秋葉でみかけた6AL5を購入しました。左の写真で右が通信工業用で、左が標準品です。通信工業用の真空管の方が、プレートが大きいのがわかります。 |

|

|

|

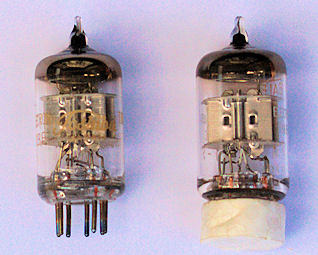

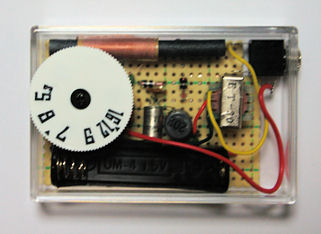

ゲルマニュウムトランジスタを集めていたらラジオに使える2SA52を手に入れることができたので昔「子供の科学」で作ったことのある1石のタイプを鳴らしてみようと思います。

ほとんどの部品は在庫にありますが、必要な部品(バーアンテナ)を秋葉に探しに行ってきます。

SL−55GTと言うあさひ通商のバーアンテナを購入しました。1石タイプの場合SL−45GTが使われているようですが、スペックは同じなので私には違いがわかりません。 2009/11/7 |

|

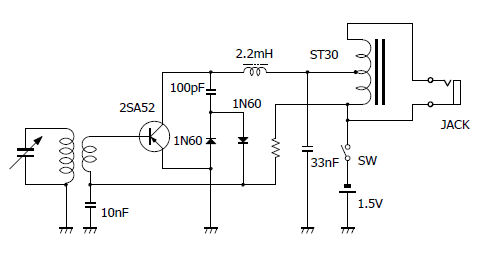

|

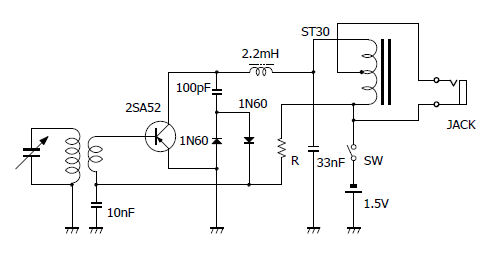

この回路は1石で高周波増幅と低周波増幅を行ういたってエコなラジオです。

バーアンテナで選局された信号がトランジスタで増幅(高周波)され出力から100pF(ハイパスフィルター)を通ってダイオード検波回路に入ります。

この出力がまたトランジスタに入力されて低周波増幅されます。この出力を高周波チョークとコンデンサによるローパスフィルターを通って出力トランスでインピーダンスマッチングをしてクリスタル・イヤホーンを鳴らす動作がこの回路の動作説明になります。

検波回路でダイオードの向きによりAMの+側と−側のどちらでも検波して動かすことができます。(若干回路が異なりますが) |

|

| ◆使用部品 |

|

|

| 【ET−30】 |

【バーアンテナSL−55GT】 |

|

|

クリスタルイヤフォンとばかり思っていましたが今では生産中止になり入手不可能だそうです。

右のものはセラミックイヤフォンになります。

特性も異なりますが一番大事なのはインピーダンスが10倍ほど違うことです。(数十キロに対し数キロΩしかない)

このため回路を変更することにしました。下に回路を載せておきます。 |

|

| 【完成写真】 |

【イヤフォン】 |

|

|

ST30の繋ぎを変えることによりインピーダンスが低くなる対応をはかりました。

回路中のRの抵抗は、最適な値がありトランジスタのhfeなどにより異なりますので後で調整します。

2009/12/4 |

|

|

|

|

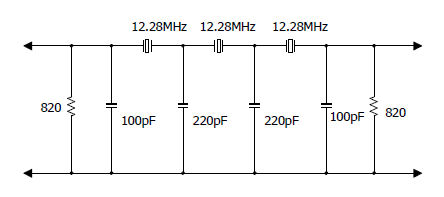

| FRMSが完成したので、試しにフィルターを作ってみました。 |

|

| とても簡単にフィルターの特性を見る事ができ受信機や送信機のIFTなども特性を確認しながら調整することも可能になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

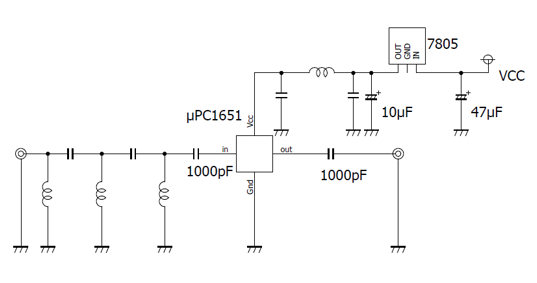

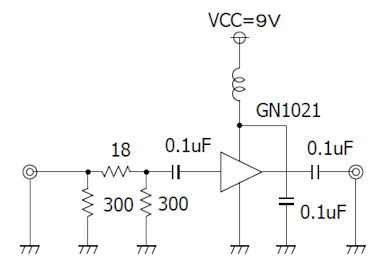

日本の地デジ放送は、UHF帯の13ch〜62chまで周波数で470〜770MHzの電波で行われている。電波が弱いときには、この帯域を増幅してあげる必要があります。当然、使用しているアンテナを感度が高いものに変更することも一つですが、アンテナの後にブースターを繋げて増幅してあげる方法もあります。

電波の弱い地域では、ブースターのほうが低価格で効果がありそうです。

20年ほど前にダイバシティーアンテナのコントローラを設計した時使用したNECのμPC1651Gが何個かあまっていたので、このICを利用してブースターを作ってみました。 |

|

|

【μPC1651G】 |

|

|

|

| |

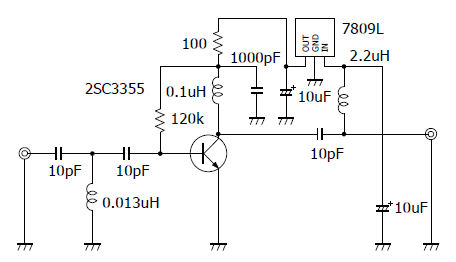

まずは、手持ちの部品を使用したものを作ってみましたが、現在購入できる部品を使用したものも作ってみることにします。入手しやすいトランジスタ(2SC3355)を使用して作成します。 |

|

|

|

| |

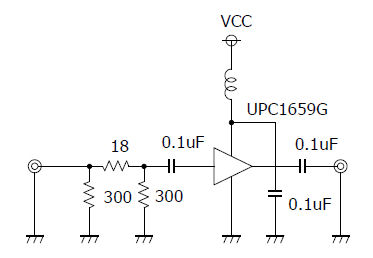

秋葉原で購入できるRFアンプで自作しやすいICを探すと、まずμpc1659Gを手に入れることができます。このアンプは、シリコンプロセスで作られたものなのでNFが少し大きい事と0.6GHz以下でゲインが下がるので最適ではないかもしれませんが、低価格のアンプを作る事ができます。 |

|

|

|

|

| |

現在、秋月で購入可能なパナソニックのガリヒソのアンプです。

シリコンに比べNFが小さいので特性の優れたブースターを作る事が出来ます。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

M.I.の趣味の部屋  |

|

|